獣医コラム/肢蹄病の原因と予防(17)- 蹄の病気について

コラム

先月は、跛行原因の判断材料について掲載しました。さて、以前のコラムにも掲載したのですが、肢蹄の形状が牛の姿勢に影響することを『肢勢(しせい)』とも言います。

私のお客さんからも稀に、『歩きづらそうにしているけど、蹄が痛いようには見えないんだ…これって何かな?』という相談を受けます。その場合には、肢蹄の形状が悪く、肢勢が整っていないことがあります。

肢蹄の形状は肢勢に影響を与えますが、悪い肢勢を放置すると蹄病につながるため対策が必要です。牛が歩きやすい良い肢勢を整えて欲しいという思いから、今月のコラムには『肢蹄の形状』と『肢勢』について掲載していきたいと思います。

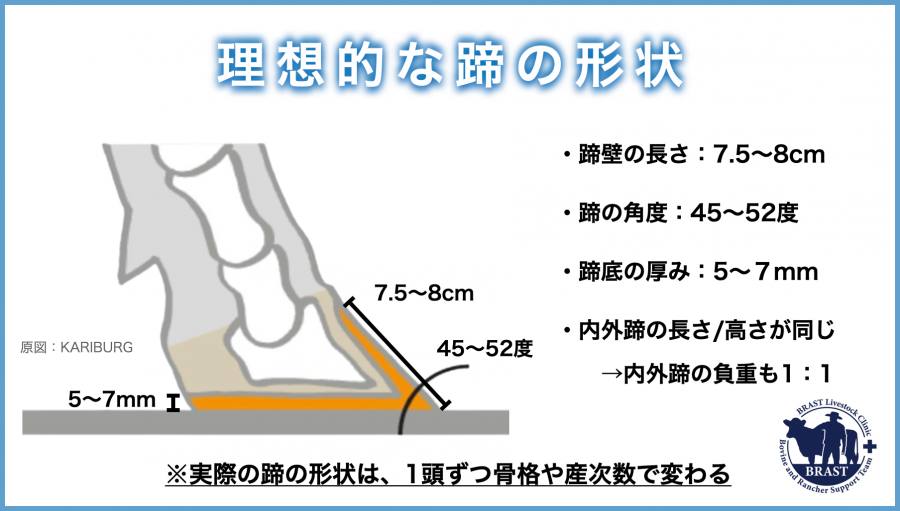

––– 代表的/理想的な蹄の形状とは? –––

牛の肢勢は、骨格により様々です(関節や足の形状にも影響を受けるため)。また、同じ牛でも産次数に応じて蹄の形は変化していきます。そのため、削蹄師さんによっては牛1頭ごとに削蹄基準を変えている方もいます(1頭ごとにオーダーメイドで蹄の形を整えてくれる削蹄師さんは本当にすごい!)。

ただ、蹄の形を1頭ごとに変えるとしても、『代表的/理想的な蹄の形状』は基準として必要であり、以下のような基準とされています。

––– 肢勢に影響する趾軸(しじく)とは? –––

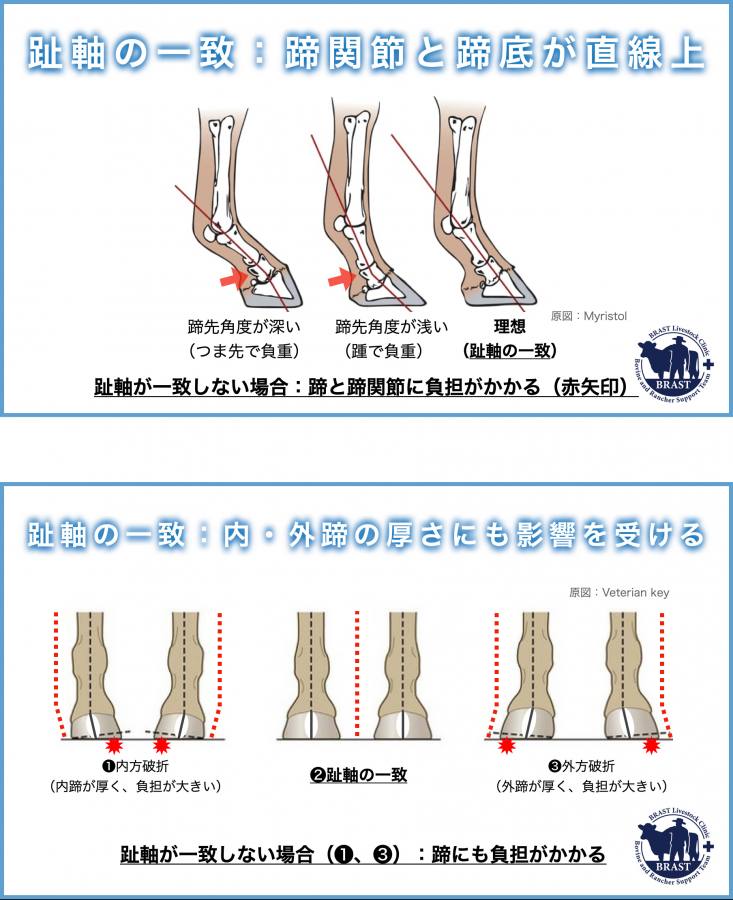

削蹄後は基準となる蹄の形状に近づけ、牛が歩きやすい肢勢を目指します。牛が歩きやすい肢勢とは、蹄関節 ⇆ 蹄底が一直線なることを目的としており、これを『趾軸の一致』と呼びます。

趾軸の一致は、蹄底で負重している時に、関節や蹄に負担がかからないことを目的としています。人に例えると、つま先やかかと、足の側面だけで体重を支えるのではなく、足裏の中心で体重を支えられるようにするということです。

下図は一部、馬の画像も流用していますが、趾軸を一致させ、歩きやすい蹄の形状を目指すという点で考え方は同じです。

––– 趾軸が一致しない場合の肢勢 –––

趾軸が一致せず、悪い肢勢となる原因は、以下が代表的な事例になります。

①蹄壁が伸びすぎている場合(=過長蹄)

→蹄が寝る(=猫の様な足になる)

②内蹄 or 外蹄の片方だけが厚い(高い)場合

→厚い(高い)蹄のみで負重

①に関しては、削蹄前に見られますが、蹄が伸びすぎている状況を意味します。つまり、適切な削蹄間隔で削蹄できているかどうかの指標ともなります。分娩前で削蹄できなかった!という牛がいる場合もありますが、牛群全体で過長蹄になっている場合には、削蹄間隔を見直す必要があります。

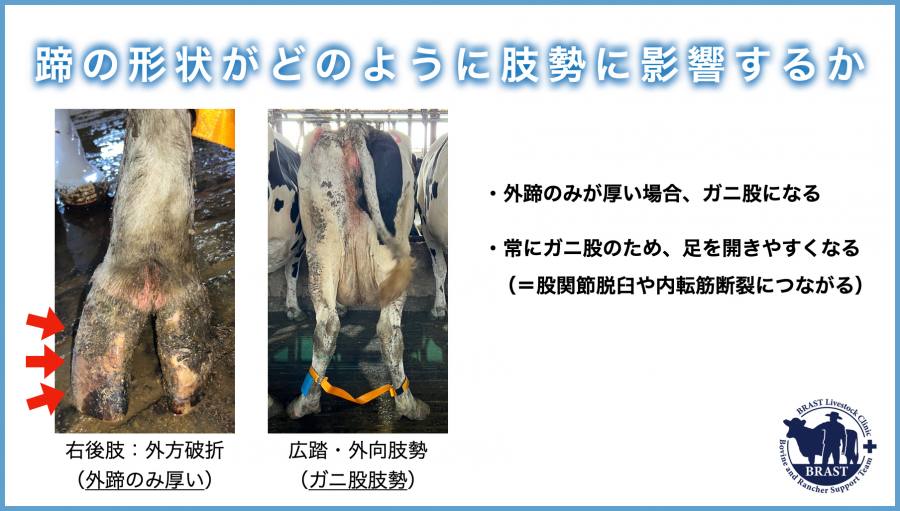

②に関しても削蹄前に見られることがありますが、牛群の多くで見られる場合には何らかの要因があると推察されます。下図は削蹄直後の写真ですが、牛群の3〜4割がガニ股になっており、内蹄が薄く(=低い)、外蹄が厚い(=高い)ことが原因でした。常に牛がガニ股になり足を開きやすくなっていたため、削蹄方針の修正を打診したところ、趾軸が一致し、ガニ股の牛は見られなくなっていきました。

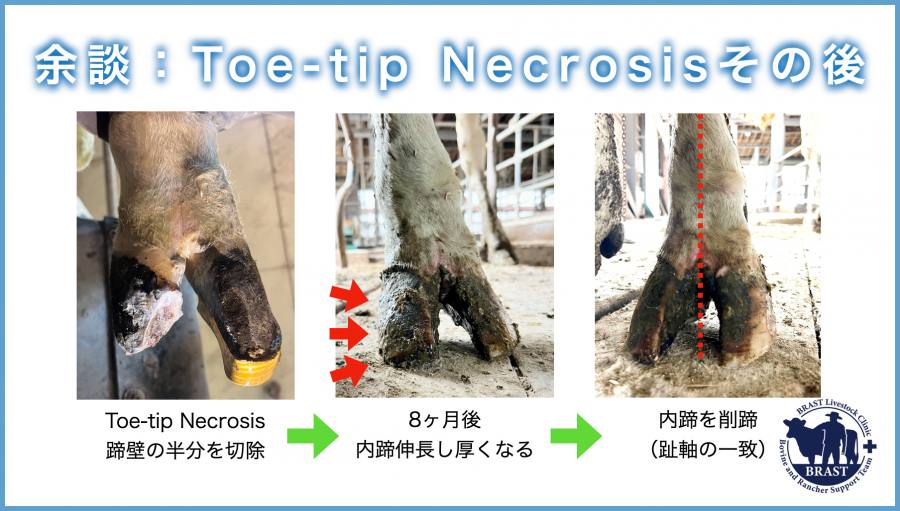

余談ですが、先日、私が繁殖検診をしている農家さんで②の牛がいました。跛行しているから治療してほしいと依頼があった牛でしたが、実際には左前足の内蹄が厚くなっていることが歩きづらさの原因でした(=左前肢の肢勢が悪かった)。

ふと、この耳標に見覚えがあるぞ…と思い、履歴を調べてみると、8ヶ月前にToe-tip necrosis(5月のコラム参照)の治療を行った牛でした。8ヶ月前に蹄壁を半分ほど切除したにも関わらず、ここまで回復するところを見ると、牛さんってやっぱり凄いなぁ…と改めて感じます。

私の仕事は繁殖検診を軸とした牧場のコンサルティングが多いため、蹄治療ばかりしているわけではありません(可能な限り蹄病はゼロにしたい)。ただ、少ないながらも行う蹄治療の予後を見ると、治療して良かったなぁ…と感慨にふけってしまいます。

余談が長くなってしまいましたが、蹄の形状により牛の肢勢は大きく影響を受けます。皆様の牧場はどのような肢勢の牛が多いでしょうか?

牛は自由に立って・歩いて、餌を食べて寝て、本来の生産性を発揮します。肢勢に関しては、マニアックな話に感じられると思いますが、700〜1,000kgある牛の体重を支える肢蹄の状態を見ると、さらに生産性を発揮してもらうポイントが見つかるかもしれません(ロボット搾乳の訪問回数が増えた!肥育成績が上がった!などなど)。

(文責:牧野 康太郎)