獣医コラム/肢蹄病の原因と予防(15)- 蹄の病気について

コラム

これまでのコラムの中でDDや蹄底潰瘍などの肢蹄病について掲載してきましたが、肢蹄病の診断・治療を行う場合には、『誰かが跛行を発見する』という作業が大前提になります。

削蹄師さんや獣医師が肢蹄病の診断・治療にあたる場合には、農家さんや従業員さんが足の痛い牛を見つける事がスタートラインになる事が多いと思います(牛群管理やコンサルティングを行う方々は、ご自身で見つけて問題提起・改善にあたると思いますが)。

私自身は、農家さんと一緒に健康な牛群を目指したいと考えているので自身でも肢蹄病を発見します。農家さんや従業員さんと話していると、『どうやって跛行を発見しているの?足を上げるくらい痛がるようになってからなら見つけられるんだけど…』という相談を受ける事があります。

跛行は軽度〜重度と様々ですが、軽度なうちに早期発見 → 診断・治療していくことが望まれます。軽度なうちに跛行を見つけて欲しいという思いもあるため、今月は跛行の見つけ方について掲載していきたいと思います。

––– 跛行をどうやって見つけていくか –––

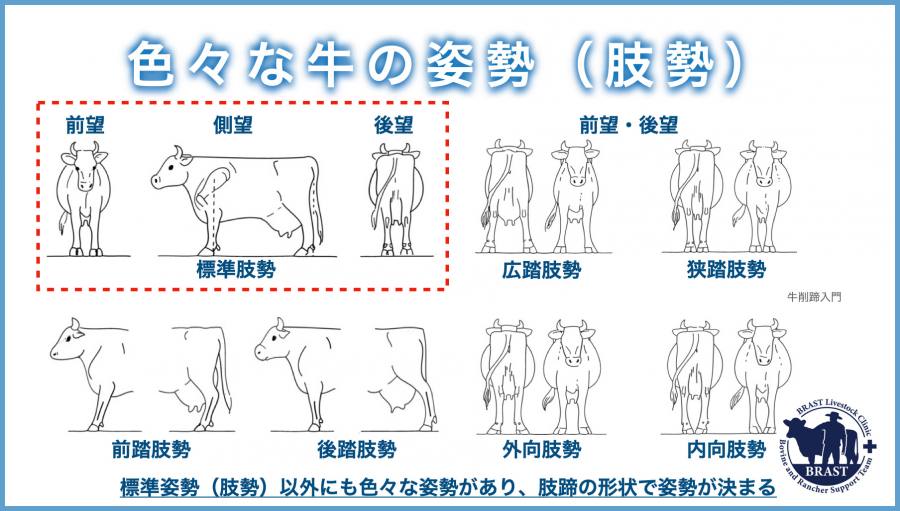

さて、跛行を見つける話をする前に、まずは牛の標準的な姿勢(=肢勢)を掲載することから始めます。

上図は削蹄教本に載っている牛の姿勢となりますが、肢蹄の形状により姿勢が決まることが多いので、『肢勢』とも言われます。削蹄教本には牛の姿勢について事細かに記載されているのですが、本コラムでは便宜上、代表的な問題のない姿勢の牛を『標準姿勢の牛』として掲載していきます。つまり、上図の標準姿勢から外れる姿勢が、問題のある牛の姿勢ということです(=跛行を示している可能性がある牛の姿勢)。

※多くの場合には、1本の足だけが標準姿勢から外れ、他の3本の足は標準姿勢となります。

では、どのような姿勢が前述した標準姿勢から外れるのか、主観も入りますが、便宜上3段階(軽度/中程度/重度)で掲載していきたいと思います。

––– 軽度の跛行 –––

まずは、この状態の時点で見つけて欲しい!と考える軽度の跛行から掲載します。軽度の跛行とは、以下のような状態を示します。

・佇立時に背中を丸めない(⇄歩行時には背中を少し丸める)

・佇立時に軽く足を浮かせている(注意深く見なければわからない)

・一見すると標準姿勢に見える

––– 中程度の跛行 –––

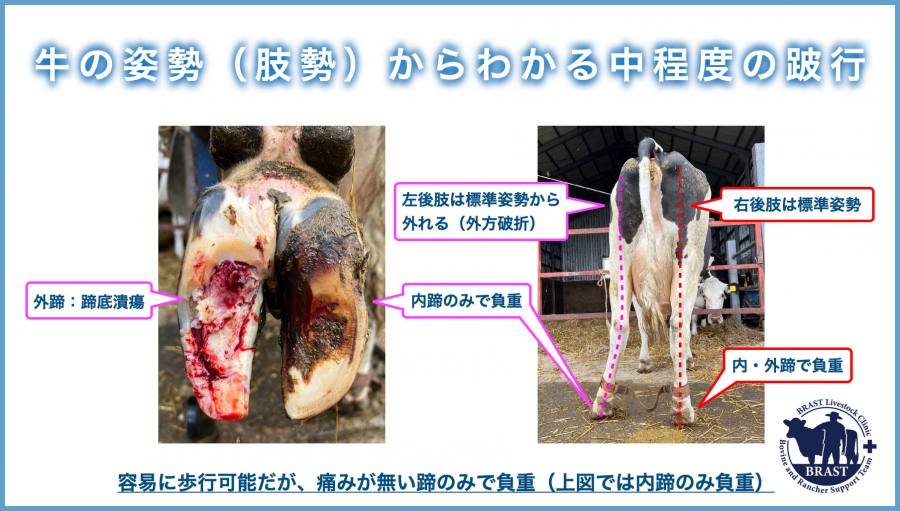

次に、多くはこの段階で気づかれるのではないかと思う中程度の跛行を掲載します。中程度の跛行とは、以下のような状態を示します。

・容易に歩行可能だが標準姿勢から外れる

・蹄病で痛い 外蹄 or 内蹄を免重する(外蹄 or 内蹄で地面につかない)

––– 重度の跛行 –––

最後に、これは誰が見てもガッチリ治療対象ですね…という重度の跛行について掲載します。重度の跛行とは、以下のような状態を示します。

・標準姿勢から明らかに外れる

・常に足を上げて跛行

・起立難渋・歩行難渋となる

もちろん、全く跛行のなかった牛が、一発で重度の跛行を示すケースも多々あります(主に外傷に起因する蹄底潰瘍や白帯病が多いと感じます)。ただ、メガファームのフリーストール/フリーバーンでは、タイストールのように日々同じ場所で牛を確認する事が難しく、『あれ?いつからこんなに足を痛がっていたんだろう?』という事も珍しくないと思います。肢蹄病は時間が経つにつれて悪化し、生産性が低下するので、軽度な跛行のうちに見つけていく必要があります。

多くの牧場さんでは、牛の健全性を保ち、生産性を高めることを目的としていると思います。本コラムが跛行の早期発見に寄与し、少しでも生産性の低下を抑えられることを願っております。

(文責:牧野 康太郎)

― 参考資料―

① 牛削蹄入門