獣医コラム/肢蹄病の原因と予防(19)- 肢蹄の病気について

コラム

これまで肢蹄病に関してコラムを掲載する中で『ルーメンアシドーシス』という言葉を複数回登場させました。ルーメンアシドーシスは、英語でRumen (第一胃) Acidosis(酸性化)と表記され、その名の通り第一胃の中が酸性化することを意味しています。

※酸性化:pHが下がる事。お酢やレモンなどの酸っぱいイメージ

ルーメンアシドーシスで肢蹄病が出るんでしょ? デンプン濃度が高すぎるとダメなんでしょ? 粗飼料が足りないとアシドーシスになるんでしょ? という話を聞く事が多いですが、ルーメンという発酵タンクの一部の機能だけがピックアップされている事があります。

ルーメンという臓器を説明するには、かなり情報量が多くなりますが、少しずつ紐解いていきたいと思います。

––– 牛の内臓って何をしてるの? –––

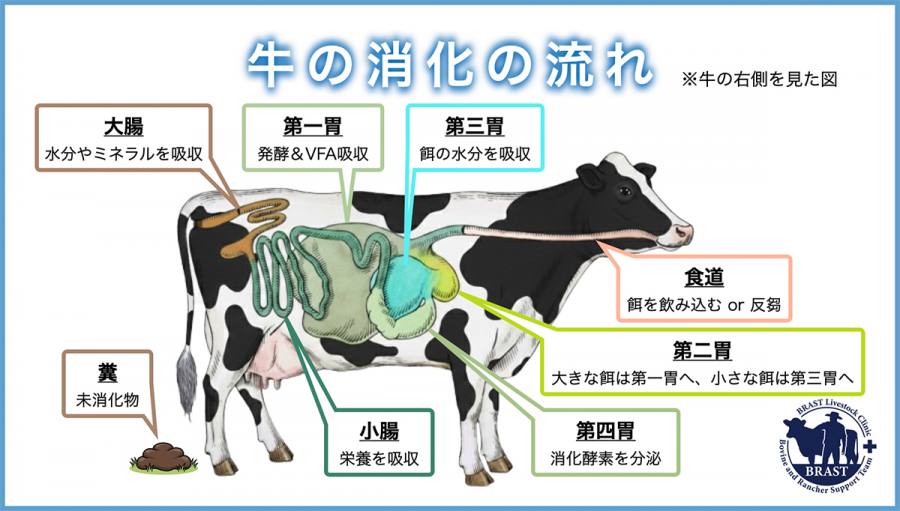

牛に4つの胃があることはみなさんご存知だと思います。牛が食べた餌の流れとしては、口に近い方から順番に、食道 → 第一胃 → 第二胃 → 第三胃 → 第四胃 → 腸管 となりますが、それぞれ何をしているかご存知でしょうか?消化を理解する事がルーメンアシドーシスの理解にも繋がりますので、まずは牛の消化について掲載していきます。

牛は餌を食べ、そこから得た栄養源を生産物(牛乳やお肉)に繋げ、消化されなかった餌や微生物が糞として排出されます。この一連の流れの中で各臓器は以下のような役割を果たしています。

・食道:餌を飲み込む or 胃から口に餌を戻す(=反芻する)

・第一胃:餌を発酵させて栄養源を取り出す & 吸収

・第二胃:大きな餌は第一胃へ戻し、小さくなった餌は第三胃へ送る(=餌を選別する)

・第三胃:餌の水分を吸収する(=餌が濃縮される)

・第四胃:消化酵素を分泌し、餌を吸収しやすいカタチにする

・腸管:栄養や水分を吸収

→吸収されなかった未消化物は糞として排出

牛の消化は前述したように行われ、第一胃は餌を発酵&栄養源を取り出し、吸収する機能を担っています。

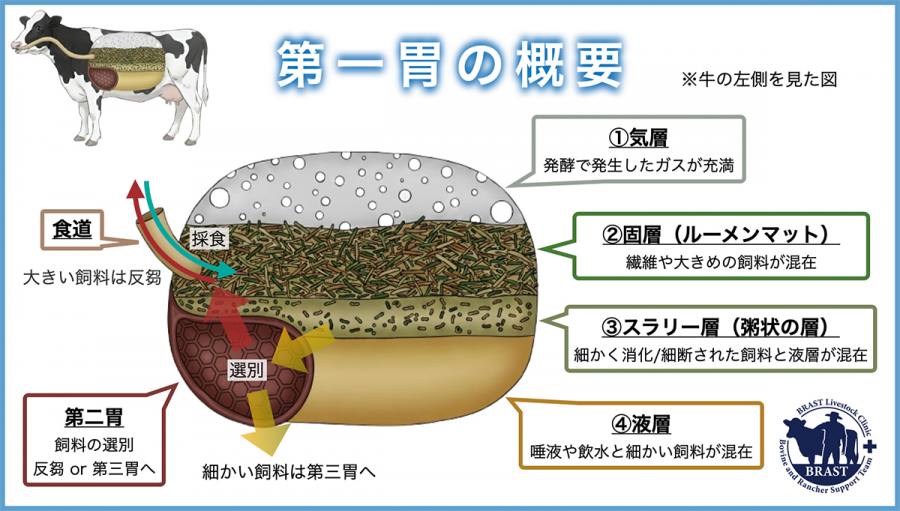

では、第一胃の中身はどうなっているかというと、以下のような四層構造になっていると考えられています。

①気層(ガスの層)

→発酵で生じたガスが溜まる

②固層(食べた固形物が集まっている層/ルーメンマット)

→牧草の繊維やコーンなどが混ざっている層。ルーメン微生物の70%が存在

③スラリー層(粥状の層)

→細かい飼料と液層が混ざったもの

④液層(液体の層)

→唾液や飲水とかなり細かい飼料が混ざった層

牛が食べた餌は、第一胃の中でグルグル攪拌されますが、ざっくりとお話しすると以下のように動いています。

・② ⇆ 反芻 ⇆ ② ⇆ ③ ⇆ ④ → 第二胃 以降へ

※厳密には飼料のサイズや固さ(粗剛性/peNDF)、消化性(消化率や通過速度)にも影響を受けます

②の固層は『ルーメンマット』とも言われますが、食べている餌で固さや性状が異なります。

切断されていない粗飼料だけを食べている場合には、ルーメンマットが固くなりますが、切断長が短いTMRの場合には、ルーメンマットがもう少し柔らかくなると言われています。

TMRの場合には、ルーメンマットを維持しつつ栄養価を高める必要がありますが、このバランスが崩れると肢蹄病を引き起こしてしまうことがあります。

今月はベーシックな牛の消化機能の話を掲載しましたが、来月以降はもう少し第一胃の機能にフォーカスし、現場であったトラブルを交えながら、肢蹄病との関連性を掲載していきたいと思います。

(文責:牧野 康太郎)

― 参考資料―

① RUMINNAT NUTRITION SYMPOSIUM:Tiny but mighty:the role of the

rumen microbes in livestock production

② Omasum - an overview

③ 乳牛におけるルーメンマット構造の定量とその形成に関する研究